Saibou Issa

Université de Ngaoundéré

Introduction

Depuis le milieu des années 1980, les confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad

sont des espaces de désordre où l’autorité de l’Etat peine à s’imposer

du fait de la prolifération des bandes armées de rebelles, de trafiquants divers et de

bandits de grand chemin connus sous l’appellation de « coupeurs de routes ». Usant

et abusant de la porosité des frontières et des solidarités transfrontalières dans des

aires culturelles qui transcendent les limites d’Etats, l’économie illégale se

nourrit de la floraison des vecteurs de la violence issus de l’instabilité politique

dans le Bassin du Lac Tchad et particulièrement au Tchad où depuis 1966, la récurrente

scissiparité des groupes rebelles a généré une pléthore de bandes armées qui

arpentent les zones frontalières. A la suite des multiples guerres civiles, rébellions

et changements de régimes qui ont jalonné l’histoire politique du Tchad et de la

Centrafrique, et du fait de la crise économique, l’on a assisté à la résurgence

de la criminalité rurale animée par des praticiens connus sous l’appellation

générique de « coupeurs de route » du fait du procédé d’embuscade sur la

chaussée qui caractérise généralement leur mode d’opération (Saibou, 2004).

Phénomène polysémique, le banditisme de grand chemin s’est enrichi d’une main

d’œuvre abondante du fait de la prolifération des sans emplois, d’une main

d’œuvre experte du fait de la prolifération de combattants anciens ou en

activité et d’une logistique conséquente du fait de la prolifération des armes de

guerre passées aux mains des populations dans un contexte de militarisation de

l’ethnie. Ainsi naquirent des bandes aussi, sinon mieux aguerries que les armées

régulières. Du maintien de l’ordre renforcé, la répression du banditisme rural

transfrontalier est devenue une préoccupation de défense nationale à cause du

professionnalisme des bandits et de leur transmigration d’un Etat à l’autre.

Une logique du tout-répressif fut mise en œuvre, aboutissant à un « assainissement

» du climat sécuritaire, mais au prix d’éliminations systématiques des bandits.

C’est ainsi qu’en 2002 au Cameroun par exemple, la liquidation des bandits avait

concrètement décapité le grand banditisme dont la plupart des commanditaires et des

capitaines avaient perdu la vie ou traversé la frontière, quelques-uns croupissant en

prison. En tout cas, malgré les récriminations au sujet de la violation des droits de

l’homme, les actions simultanées des unités spéciales (1)

de répression du grand banditisme ont donné une impression de sécurité retrouvée

aussi bien en ville qu’en campagne.

Mais l’une des constantes de l’histoire du banditisme de grand chemin en Afrique

subsaharienne, c’est sa capacité à se reproduire, à muter au gré des changements

de la politique répressive de l’Etat, et au gré de l’apparition de nouvelles

conjonctures criminogènes, lesquelles disséminent de nouveaux vecteurs de

l’agression et de nouveaux acteurs de la criminalité transfrontalière. Ainsi

peut-on dire du banditisme transfrontalier qu’il est un phénomène cyclique.

C’est dans ce sens que l’on a assisté, à partir de 2003, à l’apparition

de la prise d’otages dans les zones frontalières comme nouvelle modalité du

phénomène du banditisme de grand chemin. Cette contribution en étudie les sources, les

acteurs, l’organisation et les conséquences. Il s’agit tout d’abord de

montrer comment les répercussions de la sécheresse sur les éleveurs nomades et

l’instabilité politique en Centrafrique se combinent pour générer un contexte

favorable à l’émergence de nouveaux acteurs du banditisme transfrontalier. La

deuxième partie de l’étude analyse l’innovation que représente la prise

d’otages à travers sa rationalité et son organisation. Il s’agit enfin

d’examiner les conséquences à court terme de ce phénomène sur les populations,

les politiques étatiques et le contrôle de l’espace frontalier.

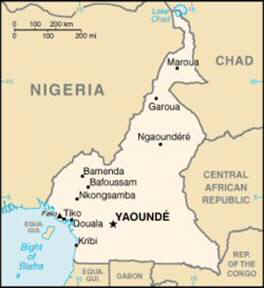

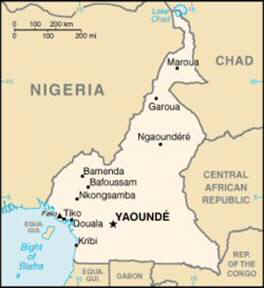

Carte de localisation de la zone d’étude

Un contexte de crise générateur de la criminalité d’investissement

Mes travaux précédents ont montré comment la récurrence de l’adversité

économique a généré dans le bassin du Lac Tchad une culture de rapine caractéristique

d’économies de subsistance, tolérante envers les déviances de subsistance.

Perpétrée par les chefs de famille, les chefs de villages et les patrons des grandes

hégémonies politiques précoloniales ou commanditée tout récemment encore par les

autorités traditionnelles pourtant auxiliaires de l’administration, l’agression

à main armée permettait de supporter les charges sociales du leadership dans un

environnement où le rang et l’image de l’individu dans la société tiennent

surtout à sa capacité à satisfaire les besoins quotidiens de ses dépendants, de ses

clients. Comme l’ont remarqué les explorateurs européens qui ont sillonné la

région au cours du 19è siècle et les administrateurs coloniaux allemands et français

au Cameroun et au Tchad, la tâche la plus ardue de l’entreprise européenne

n’était pas la conquête du territoire et son arrimage aux domaines coloniaux de la

métropole, mais bien plus la conquête des mentalités façonnées par la rudesse du

climat, les coutumes martiales et la précarité. Plus tard, lorsque le Tchad entra dans

une instabilité de longue durée marquée par l’alternance violente des régimes

politiques à N’djamena et la dissémination des groupes armés sur l’ensemble

du territoire, les rebelles se muèrent en groupes de rebelles-bandits usant du banditisme

transfrontalier dans la région du Lac Tchad notamment pour se ravitailler en moyens de

subsistance. Simultanément à ce banditisme alimentaire, l’on a vu progressivement

émerger des bandes multinationales soutenues par des commanditaires et motivées par la

recherche d’un gain important vraisemblablement recyclé dans l’économie

formelle. Sur le terreau de cette criminalité combinatoire de l’agression, du trafic

d’armes et de la contrebande de métaux précieux, s’est développée une

économie du crime qui profite d’un contexte de crise, et dont les pasteurs Mbororo

et les mercenaires tchadiens en activité en Centrafrique sont les acteurs désignés.

De la marginalité criminogène des pasteurs Mbororo

Les pasteurs Mbororo du Cameroun et de Centrafrique présentent une image contrastée dans

l’économie du banditisme contemporain. Ils en sont acteurs dans la mesure où nombre

de groupes armés composés de Mbororo ont souvent été appréhendés par les forces de

l’ordre, ou identifiés comme tels par les victimes d’embuscades ou de raids

dans les zones d’élevage. Ils sont cependant les principales victimes des

enlèvements d’enfants et de bergers dans le nord-ouest de la Centrafrique et

l’Adamaoua au Cameroun. Cette dualité de leur relation au crime organisé tire ses

sources dans une longue histoire de marginalité tirant ses sources dans leur mode de vie,

l’impact des crises écologiques sur leur système socio-culturel et

l’exploitation dont ils sont l’objet.

Avec les Pygmées de la forêt équatoriale, les Mbororo sont l’une des deux

minorités ethniques officiellement reconnues comme telles par les autorités

camerounaises. Ces éleveurs nomades dont une partie est néanmoins sédentarisée,

mènent une vie de migration, transhumant par delà les frontières régionales et

nationales. L’élevage sentimental du boeuf est la pierre angulaire de leur vie

socio-économique, car le boeuf est pour le Mbororo davantage un marqueur identitaire

qu’une thésaurisation animale. Appartenant au grand groupe peul, ils restent de tous

leurs congénères, ceux dont le mode de vie se rapproche encore de l’époque

préislamique. Pour les Peuls sédentarisés propagateurs de l’Islam, intégrés dans

les circuits économiques, bâtisseurs d’hégémonies politiques précoloniales et

profondément ancrés dans l’administration publique et les rouages politiques de

l’Etat moderne, la persistance de la vie d’Hermite de ces Fulße ladde,

”Peuls de la brousse”, fait désordre. Ils portent préjudice à l’image

nobiliaire et seigneuriale que véhicule l’endoperception peule du Nord-Cameroun.

Leur instabilité religieuse entre une pratique de l’islam dite superficielle, la

persistance de pratiques païennes chez certains et une sensibilité à

l’évangélisation par l’église évangélique luthérienne norvégienne chez

d’autres, n’est pas du goût de ceux qui, au Nord-Cameroun en particulier,

confondent ethnie et religion, Peuls et islam. De fait, tandis que pour bien de Peuls les

Mbororo sont un groupe ethnique à part entière, les Mbororo encore ancrés dans la

tradition perçoivent leurs congénères sédentaires comme une race abâtardie par

l’abandon de la transhumance saisonnière, la pécuniarisation du boeuf et le

brassage ethnique avec les ßaleeße, littéralement ”les Noirs” pour désigner

les peuples aux traits négroïdes de la plaine du Diamaré ou du plateau de

l’Adamaoua (Bocquéné, 1986).

Lorsque les épisodes de sécheresses sévères de 1972-1973, 1983-1985 et 1996

s’abattirent sur le Sahel englobant le Bassin du Lac Tchad, les éleveurs furent ceux

qui en subirent le plus les conséquences. En plus des épizooties, l’assèchement

des points d’eau et la rareté des pâturages décimèrent le bétail, obligeant les

pasteurs sans bétail à se reconvertir dans l’agriculture qu’ils honnissent,

dans le gardiennage du bétail, voire la prostitution pour les femmes, la mendicité et

l’alcoolisme pour les jeunes hommes(2).

En effet, la conjonction de tous ces facteurs d’exclusion n’offre aucune

perspective reluisante aux Mbororo sans bétail, dès lors que la reconstitution du

bétail est le seul gage de reconstitution de leur identité, de leur code éthique, le

Pulaaku. Or, avec leur solde de berger, il faut plus d’un an de labeur pour acheter

un taurillon, au moins une décennie pour posséder un embryon de troupeau. Cette

situation incite à emprunter des raccourcis. C’est ainsi que des bergers mbororo ont

parfois détourné le bétail dont ils avaient la garde, tandis que d’autres parmi

leurs congénères constituent des groupes qui tendent des embuscades ou font des raids

sur les campements. A cela s’ajoute le fait que les Mbororo sans bétail qui ne

reçoivent pas l’assistance de ceux qui en possèdent, deviennent de potentiels

adversaires, d’où des risques de transfert violent de propriété à

l’intérieur même de la société Mbororo. Vu sous cet angle, les motivations des

bandits mbororo tendent à s’inscrire dans une logique de reproduction du phénomène

du crime social dans le sens où l’entend John Lea quand il écrit : « I have

suggested that the concept of social crime can serve as a starting point for the

exploration of the complex and conflicting ways in which protest or survival strategies

interface with violence and oppression in both the criminal and widening sections of the

legitimate economy ». (Lea, 1999 : 322)

Le tableau de la marginalité criminogène des Mbororo ne serait pas complet si on ne

mettait en exergue le potentiel de révolte que renferme l’exploitation dont ils sont

l’objet de la part des détenteurs de l’autorité. Comme le dit si bien Ndoudi

Oumarou, Mbororo du Nord-Cameroun, leur errance et leur analphabétisme les rendent

vulnérables : « quel que soit l’endroit où nous nous trouvons, aucune

considération ne nous est due, à nous les Mbororo. Comment l’expliquer ? Nous

sommes des gens sans village et sans terre, des illettrés, peu instruits de notre

religion, ne sachant rien des choses du monde […]. Tel est notre sort, à nous gens

de la brousse, nomades sans instruction, tout juste bons à être exploités en tous lieux

et par tous ! ». Ainsi en est-il des autorités traditionnelles, notamment peules, qui

multiplient les prélèvements d’animaux, les redevances en nature, les taxes de

pacage et autres amendes qui ponctionnent leurs troupeaux. En témoigne cet extrait

d’une plainte d’un éleveur Mbororo adressée au Préfet du Département de

l’Adamaoua en 1963 relatant les confiscations de bétail, l’emprisonnement et

l’extorsion d’argent avant d’implorer : « Il faut bien demander,

qu’est-ce j’ai fait, un simple Bororo comme moi, qu’est-ce que je peux

faire aux Lamidos, ce sont eux qui luttent pour les biens des pauvres. Je vous dis en

vérité que je ne suis pas tranquille à cause de mes bœufs […] Sauvez-moi de

ces gens ». C’est là un exemple parmi tant de documents d’archives coloniales

et postcoloniales, de plaintes en justice ou auprès des autorités administratives,

d’exactions portées à la connaissance du bureau de MBOSCUDA .

La réponse des Mbororo à cette pression sur leur bétail est la réponse traditionnelle

des nomades, à savoir s’en aller, migrer vers des contrées plus clémentes. Ainsi,

quand les pâturages diminuèrent considérablement à cause de la récurrence de la

sécheresse et de l’extension des ranchs dans l’Adamaoua et le Nord-Ouest, quand

les coupeurs de route s’acharnèrent contre les éleveurs dans leurs villages et aux

abords des marchés à bétail, quand certains détenteurs de l’autorité devinrent

toujours plus exigeants, les pasteurs Mbororo du Cameroun emportèrent leurs familles et

leurs troupeaux vers le nord-ouest de la Centrafrique, zone riche en pâturages,

relativement paisible, aux confins du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad. Le

mouvement s’intensifia au début des années 1990, période marquée par la

recrudescence de la criminalité rurale au Nord-cameroun, alors que l’accesion au

pouvoir d’Ange-Félix Patassé à Bangui redonnait espoir au pays voisin. Mais cette

embellie ne dura pas, car bientôt la Centrafrique allait connaître un cycle de

mutineries, la rébellion et le changement de régime grâce à l’appui de

mercenaires tchadiens. Ex-mutins et ex-Libérateurs deviennent de nouveaux acteurs de la

criminalité transfrontalière.

Les ”Libérateurs”, nouveaux acteurs de la criminalité militaire

transfrontalière

C’est en se militarisant que le banditisme transfrontalier sort de son cadre

traditionnel pour devenir un phénomène polémologique. Il en est ainsi depuis des

siècles, car le phénomène est tributaire des conflits qui ont cours dans les Etats ou

dans les relations interétatiques. Pareille conjoncture a toujours favorisé

l’émergence de réseaux criminels sous la forme de l’entrepreunariat

d’insécurité dans des régions telles que la Corne de l’Afrique et la région

des Grands Lacs. En Afrique de l’Est, persistent encore les mentalités

crimino-tolérantes, cependant comme le souligne Nene Mburu, «although the motive for

contemporary banditry is the pauperization of people that live in a harsh physical

environment, the opportunity and means emanate from existing political turmoil in the

region where recent civil wars have made arms bearing a part of their material culture

».(Mburu, 1999 : 90) Ainsi, aux confins de l’Erythrée, de l’Ethiopie, du

Kenya, de la Somalie et du Soudan, se déploient des familles de bandits qui tirent partie

de l’instabilité chronique dans cette région soumise à la récurrence et à la

pluralité des formes de violences rendant difficile le contrôle des zones frontalières.

Au nombre des entreprises criminelles figurent notamment les Shifta à propos desquels

Nene Mburu écrit que «contemprorary banditry along Kenya’s border with Ethiopia and

Somalia is a consequence of a failed rehabilitation of former veterans of the four years

secessionist conflict that was supported by the Republic of Somalia.» (Mburu, 1999 : 99)

Le Tchad offre un exemple similaire. La guerre civile et la prolifération des rébellions

et des mouvements armés dits ”politico-militaires” depuis 1966 y a multiplié

les porteurs d’armes, qu’ils soient d’anciens éléments de l’armée

régulière passés à la ”vie civile” après la déchéance du Président, ou

des combattants affiliés aux dizaines de mouvements armés disséminés sur le territoire

tchadien. Parmi ces combattants, furent parfois recrutés des mercenaires dans les

conflits interethniques comme ce fut le cas dans l’extrême-nord du Cameroun. Leur

rôle dans l’exacerbation de l’insécurité sous-régionale ne fait l’ombre

d’aucun doute dans un contexte de faillite de l’Etat tchadien dans sa mission de

protection des hommes et des biens, de criminalisation des modes de mobilités sociales

générateurs de révolutions statutaires spontanées, de privatisation du service public

à des fins d’enrichissement selon la logique cleptocratique (Bayart et al, 1999 :

1-31). Au Tchad particulièrement, où la politique de réduction des effectifs et de

professionnalisation de l’armée a donné des résultats mitigés, divaguent de

dizaines de milliers de professionnels de la gâchette pour qui le fusil en réserve est

devenu l’outil atavique de production aussi bien du politique que de

l’économique (Buijtenhuijs, 1998: 93-112). C’est dans ce contexte belligène

que le Tchad a entrepris son ouverture démocratique.

Mais à l’opposé de la théorie du democratic peace, la transition démocratique en

Afrique Centrale est plutôt belligène comme le montrent les conditions de remplacement

de Hissène Habré au Tchad, Mobutu Sese Seko au Zaïre et Pascal Lissouba au Congo. Face

aux démocratisations bloquées, l’armée a été la productrice d’alternance,

mais c’est généralement d’une armée milicienne qu’il s’est

s’agi dès lors que ses éléments sont recrutés sur des bases affinitaires. Tandis

que ça et là des mécanismes de sortie de crise favorisent des retours à l’ordre

politique multipartite, l’expansion des régimes militaro-civils se confirme en

Afrique Centrale selon la logique de la conquête du pouvoir par les armes et sa

légitimation par les urnes. La conjonction des armées parapubliques et des généraux

démocratiques fait des émules dans un contexte de succès du parrainage

militaro-politique à l’étranger. L’exemple du Congo est là pour montrer

l’applicabilité du droit d’ingérence pour cause de sécurité nationale, la

communauté internationale ayant validé l’arrivée de Denis Sassou Nguesso grâce

aux renforts de Eduardo dos Santos d’Angola. Dans cet ordre d’idée, le

Président tchadien Idris Déby Itno dont des soldats avaient intervenu en République

Démocratique du Congo aux côtés des troupes gouvernementales de Laurent-Désiré

Kabila, semble avoir assimilé la leçon des deux Congo, en apportant son soutien au chef

d’état-major dissident de l’armée centrafricaine, le Général François

Bozizé. N’Djamena et Bangui s’accusaient alors mutuellement d’abriter des

mouvements armés hostiles dans leurs zones frontalières respectives. Le Président

centrafricain Ange-Félix Patassé avait alors maille à partir avec son armée que

secouèrent trois mutineries pour la seule année 1996. Partagée suivant une ligne de

fracture ethnique et régionale, sans salaire, l’armée centrafricaine multiplie les

pillages devenant le principal acteur de l’insécurité dans ce pays, dont les

populations otages dans un Etat en banqueroute avaient besoin d’être libérées de

ses bourreaux ”patasséens”; d’où les ”Libérateurs”.

La bienveillance active d’Idris Déby dans le processus qui conduit François Bozizé

au pouvoir à Bangui est une réalité admise. S’agissant des modalités de cet

appui, l’on sait que c’est du Tchad où il s’était réfugié que le

Général rebelle lance en 2002 l’offensive qui le conduit au pouvoir. De plus,

diverses sources indiquent que ses troupes comprenaient outre les éléments

centrafricains qui lui étaient restés fidèles, des soldats et autres combattants

tchadiens et soudanais présentés comme ressortissants de l’ethnie Zaghawa du

Président Idris Déby. Entre mécénat et mercenariat, cette troupe étrangère a

concrétisé l’adoubement de Bozizé en contrepartie des promesses de rétribution

une fois le pouvoir conquis. Mais l’euphorie de la victoire céda vite la place à

l’amertume, générant des comportements prédateurs

Si les taux de la rétribution promise aux ”libérateurs” et les montants exacts

reçus varient selon les sources, ces dernières concordent néanmoins pour dire que les

espoirs de ces mercenaires d’un genre nouveau ont été déçus. Déception

financière, mais aussi déception sociale quand on les compare à la place des Soudanais

et des Rwandais dans les arènes tchadienne et congolaise, en contrepartie de l’appui

déterminant qu’ils ont respectivement apporté à Idris Déby et Laurent-Désiré

Kabila dans leurs marches triomphales vers la prise du pouvoir à N’djamena en 1990

et au Zaïre devenu République Démocratique du Congo en 1997. Bien plus, diverses

sources indiquent que les ”libérateurs” étrangers devenus encombrants pour

Bangui, n’étaient pas les bienvenus au Tchad où ils risquaient de transformer leur

frustration en redoutable main d’oeuvre anti-Déby: « Les autorités de N'Djamena

verraient d'un très mauvais oeil le retour sur le sol tchadien de ces «Zakawa» qui

constitueraient une menace pour le pays de Déby » (Emangongo, 2005).

Le chef de l’Etat tchadien faisait alors face à une succession de défections aussi

bien parmi les éléments clés du cercle restreint du pouvoir que parmi les militaires

Zaghawa qui constituent le socle de sa garde rapprochée. Rejetés à Bangui et redoutés

à N’Djamena, les ”libérateurs” deviennent un boulet apatride qui

transforme son errance en ressource aux confins poreux des trois pays où sévissait

déjà le banditisme transfrontalier.

Il importe cependant de noter que si l’expression "libérateurs" renvoie

surtout aux mercenaires Zaghawa qui ont accompagné François Bozizé à Bangui, les

acteurs du renouveau du grand banditisme transfrontalier qu’on désigne sous cette

expression comprennent également les milices et autres groupes armés constitués

d’anciens soldats de l’armée centrafricaine, car en dépit des initiatives

prises dans le cadre de la Commission nationale de désarmement, démobilisation et

réinsertion (CNDDR) pour recaser quelques 6000 militaires, ”certains avaient

préféré garder leurs armes et se reconvertir en coupeurs de route”. A ceux-là il

convient d’ajouter l’éternelle question de l’implication récurrente de

militaires tchadiens dans la crise de l’insécurité au Nord-Cameroun. Si lors de la

réunion de la commission mixte de sécurité entre le Cameroun et le Tchad en 1994 cette

question fut sujette à polémique, le secret de polichinelle est aujourd’hui admis

comme une vérité. Ce que corrobore par exemple Mbodu Saïd, Consul du Tchad à Garoua au

Cameroun: ”C’est vrai qu’il y a des soldats tchadiens qui opèrent au

Cameroun. Ce sont des dissidents de l’armée tchadienne et ceux qui ont été

chassés de la garde présidentielle.” Propos de diplomates qui masquent mal

l’embarras de l’Etat face à des soldats tantôt ”dissidents” tantôt

”égarés” qui complètent leur solde en usant de leurs armes et de leur

expertise dans l’espace de non droit que sont les zones frontalières. Bien payés,

recevant une solde de survie ou accumulant des années d’arriérés de salaires, les

militaires d’Afrique Centrale traversent une crise de genre de vie caractéristique

d’une existence quotidienne dépensière (femmes, boisson, progéniture nombreuse),

d’un budget mensuel déficitaire toujours à la solde des usuriers et dans nombre de

cas résultant de la reproduction d’une jeunesse délinquante que les rigueurs de la

formation militaire n’ont pas réussi à extirper des mentalités. Autant de facteurs

de déviance de la troupe qu’encourage une économie de transactions à ciel ouvert

où les liasses de billets de banque passent d’une main à une autre, où

l’argent voyage dans les mêmes véhicules et sur les mêmes routes insécures que

les opérateurs économiques.

Au total, les circonstances du changement de régime à Bangui en 2003 ont suscité

l’apparition de nouveaux acteurs de la criminalité transfrontalière. Mais face à

la redoutable action répressive des Etats, il était malaisé de mener des incursions et

tendre des embuscades pendant des heures comme le faisaient les bandes armées dans les

années précédentes. Pour les ”Libérateurs” aigris tout comme pour les

Mbororo désocialisés, la prise d’otages contre rançon s’est imposée comme un

moyen efficace et moins risqué de faire du butin.

Kidnapping, rançon et frontière

Au-delà de l’analyse contextuelle de la prise d’otages proprement dite, cette

nouvelle modalité du banditisme s’inscrit davantage dans une logique de reproduction

que de rupture . Elle pose en effet le problème des razzias post-esclavagistes. Naguère,

au temps des grands empires et royaumes précoloniaux, l’homme vulnérable passible

de razzia était la principale denrée de l’économie de traite. En tant que force de

travail et aisément convertible en devises, la quête de la marchandise humaine

sous-tendait les relations transfrontalières, qu’elles soient des rapports de

vassalité ou des guerres territoriales dont l’un des principaux buts était

d’agrandir l’espace de razzias esclavagistes. Quand les colonisateurs européens

mirent fin aux razzias, le bétail supplanta l’esclave dans les trafics

transfrontaliers. Les razzias de troupeaux et leur exportation vers les colonies voisines

mobilisèrent des réseaux sous-régionaux impliquant des autorités traditionnelles, les

communautés frontalières séparées par la délimitation des possessions coloniales et

des chefs de bandes passés à la postérité grâce aux chansons des griots qui louaient

leur expertise et leur courage (Saibou, 2001). Plus d’un demi-siècle de répression

coloniale ne permit pas d’arrêter les razzias de bétail, comme si cet échec

traduisait toute la difficulté qu’il y avait à extirper des moeurs sociales une

pratique comportant des dimensions économiques et culturelles. Pour les pasteurs, les

razzias de longue distance connues sous le nom de rezzous, étaient des entreprises de

constitution ou de reconstitution des troupeaux volés ou décimés par les aléas

naturels. Pour les jeunes des communautés sédentaires marquées par les pressions

d’un environnement politique et écologique hostile, la razzia pouvait avoir un

aspect initiatique pour les préparer à affronter les rigueurs de l’existence.

Plus tard, les marchés à bétail situés dans les zones frontalières devinrent les

lieux privilégiés d’écoulement du bétail volé de l’autre côté de la

frontière. La complicité due à l’existence des réseaux et la porosité des

frontières favorisèrent les transactions. Parmi les voleurs de bétail, figuraient de

plus en plus des militaires, qu’ils soient issus des multiples fractions armées en

déshérence, des éléments de l’armée régulière ou surtout des soldats

déflatés. Quand il devint de plus en plus malaisé et risqué de traîner des troupeaux

sur des longues distances, l’embuscade ciblée aux abords des marchés à bétail se

substitua aux razzias. Les éleveurs étaient filés et attendus au moment du retour; les

bandits savaient quelle quantité d’argent ils rapportaient de la vente de leurs

animaux. Progressivement, les éleveurs peuls et notamment les Mbororo, apprirent à faire

confiance aux banques, d’où l’installation de coopératives d’épargne et

de crédit aux abords des marchés. Les éleveurs apprirent à négocier et à vendre leur

bétail en contrepartie d’une attestation de vente, d’un chèque pour que

l’argent soit récupéré en ville. Parfois, le marché n’était plus

qu’une bourse de valeurs où l’éleveur venait exposer les caractéristiques de

ses animaux, prendre rendez-vous avec de potentiels acheteurs qui iront examiner la

marchandise en lieu sûr et y conclure la vente.

Pour les bandits, le temps des vaches maigres commence: ils ne peuvent plus razzier les

boeufs pour aller eux-mêmes les vendre; les éleveurs n’empruntent plus les routes

avec des sacs d’argent dans la malle arrière des véhicules. Dès lors, ce sont

désormais les parents qui sont obligés de vendre les boeufs pour aller payer la rançon

exigée. Les Mbororo en sont les principales victimes aussi bien au Cameroun qu’en

Centrafrique.

Pour la Centrafrique, les témoignages que livrent les migrants du banditisme réfugiés

au Cameroun, les rapports relatifs à la situation des droits de l’homme et de

nombreux documents de la presse centrafricaine rendent compte de l’ampleur du

phénomène dans ce pays. Interrogé à ce sujet par la radio nationale centrafricaine

lors de son journal de la mi-journée du 15 septembre 2004, un responsable de

l’association des éleveurs de ce pays témoigne : « Je vais vous donner un exemple

: de janvier au mois de mai de cette année, trois cents enfants d’éleveurs ont

été pris en otages et plus de quatre cent quatre vingt dix millions ont été demandés

en rançon. Et sur le paiement qui a été fait par les éleveurs eux-mêmes, ils ont

payé plus de cent soixante dix millions. » L’interview fait suite à la

présentation aux autorités de Bangui, de dix enfants repris aux coupeurs de route par

des archers réunis au sein d’un comité d’autodéfense nommé «

Anti-Zaraguinas ». L’appel au secours qu’il lance aux hautes autorités

centrafricaines témoigne du désespoir des éleveurs : «Nous avons réussi à libérer

dix de ces enfants après un dur combat. Je vous assure que nous avons vaincu ces

Zaraguinas dans un premier temps. Mais ils ont fait appel par téléphone satellitaire à

une équipe de renforts, bien équipés et leur assaut a été foudroyant (…). Nous

sommes venus rencontrer les autorités pour nous lamenter. Nous n’aimons pas, à

cause de l’insécurité exercée sur nous par les « Zaraguinas », quitter pour

aller au Cameroun ou ailleurs. Simplement parce que nous sommes dépassés. Nous

n’avons de moyens pour défendre nos parents, nos enfants et nous-mêmes. Nous

voulons travailler avec le gouvernement la main dans la main. Nous ne voulons pas fuir.

Nous pouvons nous sacrifier à cause de notre pays. Mais nous voulons que notre arc puisse

être remplacé. Si le gouvernement change notre arme blanche, nous pourrons travailler,

sinon, nous serons obligés, pour protéger nos enfants, d’aller ailleurs».

Si la demande d’une logistique adéquate pour remplacer les armes blanches des «

Anti-Zaraguinas » est légitime, elle est cependant délicate à satisfaire, car

l’identité des bandits est une question polémique; autant des soldats sont

incriminés, autant la communauté peule elle-même n’est pas exempte de tout

soupçon. D’une part l’on estime que « ces enlèvements, qui sont souvent une

forme de racket permettant de se racheter un troupeau ou un règlement de compte entre

éleveurs peulhs appartenant à des tribus différentes, sont récurrents dans les

régions d’élevage de la Centrafrique ». D’autre part, l’on indique que

« sur dix Zaraguinas, on dénombre huit Oudda, c’est-à-dire les peulhs. » Ces

propos montrent toute la complexité de l’économie du crime liée au bétail.

Attaché à ses animaux, l’éleveur doit s’en défaire pour racheter la vie de

son enfant. Commanditaires ou kidnappeurs, les acteurs des enlèvements sont conscients du

fait que la vie d’un enfant est le seul moyen de chantage pour amener l’éleveur

à vendre tout un troupeau. En effet, le paiement de la rançon coûte parfois la valeur

de tout le troupeau, comme le montrent les prises d’otages dont sont victimes les

Mbororo réfugiés dans le Sud tchadien. Pillés et rançonnés, des éleveurs deviennent

parfois eux-mêmes pillards et rançonneurs de leurs congénères: ”Ces phénomènes

d’enlèvements, qui sont souvent une forme de racket permettant de se racheter un

troupeau ou un règlement de compte entre éleveurs peuls appartenant à des tribus

différentes, sont récurrents dans les régions d’élevage de la Centrafrique”.

Au Cameroun également, la prise d’otages au détriment des Mbororo est devenue

quotidienne notamment dans les zones de Ngahoui et Djohong proches de la frontière

centrafricaine et entre Bibémi et Léré de part et d’autre de la frontière

tchado-camerounaise. Les sources militaires l’indiquaient clairement déjà pour

l’année 2004: «Ces prises d’otages exclusivement effectuées sur les

populations d’ethnie Bororo, sont rendues possibles à cause du manque de

collaboration de ces derniers qui vivent en autarcie dans leurs campements craignant les

représailles des coupeurs de route. Cette situation se complique davantage par le fait

que certains otages sont séquestrés en territoire étranger, ce qui ne permet pas aux

éléments du 3è BIR d’agir efficacement».

L’année 2005 est également marquée par la fréquence des enlèvements

d’enfants mais aussi d’éleveurs et de bergers. Dès le mois d’avril, le

journal L’Oeil du Sahel faisait un bilan indigné de la situation de

l’insécurité dans la partie de l’Adamaoua frontalière de la Centrafrique:

«Depuis quelques mois, le département du Mbéré est devenu la chasse gardée des

malfaiteurs. Cette unité administrative est en passe de battre le record d’attaques

des personnes des coupeurs de route dans l’Adamaoua. Alors qu’on n’avait

pas fini de digérer la mort tragique des personnes abattues en janvier dernier par un

groupe de rebelles centrafricains dans le district de Ngahoui, c’est au tour des

populations de l’arrondissement de Djohong, de vivre ce même calvaire à la suite de

l’enlèvement de vingt deux enfants par des inconnus. Au cours de cette opération,

les malfaiteurs ont abattu deux chefs de la communauté Mbororos».

En dépit des résultats obtenus par les forces de l’ordre dans la répression et la

récupération des otages, l’inventaire des actions des bandits montre que le

phénomène tend à prendre de l’ampleur. Tout d’abord, il se généralise dans

la mesure où ce ne sont seulement les zones frontalières qui sont concernées, car des

cas d’enlèvements sont désormais signalés à plus de cent kilomètres de la

frontière. Dans le même ordre d’idée, la frontière entre le Cameroun et la

Centrafrique n’est plus la seule concernée; le Tchad subit de plus en plus les

opérations des preneurs d’otages dans le sud-est notamment. A cela s’ajoute la

frontière nigériane, en l’occurrence dans la zone d’élevage de Gashiga où se

concentrent les campements mbororo vulnérables face aux raids de leurs congénères

venant du Nigeria. C’et ainsi que dans la nuit du 2 au 3 juin 2004, des assaillants

mbororo venus du Nigeria voisin, mettent le village de Koza II dans la province du Nord à

feu et à sang. Neuf personnes sont tuées (égorgées ou à coup de machette), les

récoltes brûlent dans l’incendie d’une centaine de maisons, les assaillants

emportent de l’argent et une quinzaine de bœufs. En outre, le nombre

d’enfants enlevés à la fois ainsi que le montant de la rançon exigée par enfant

semblent augmenter d’année en année; en 2003-2004, les cas étaient peu nombreux

où une dizaine d’enfants étaient enlevés à la fois dans le Nord-Cameroun et la

demande de rançon oscillait autour d’un million de francs CFA par enfant, alors

qu’aujourd’hui l’on signale de plus en plus des cas où une vingtaine

d’otages sont séquestrés pour une rançon de l’ordre d’une centaine de

millions. D’une part, cela donne l’impression que les réseaux de prise et de

séquestration d’otages s’affinent et prennent une dimension régionale.

D’autre part, tout comme ce fut le cas avec la recrudescence des grandes opérations

de banditisme rural, l’on assiste à l’installation de la traite des enfants se

caractérisant par une plus grande prise de risque en contrepartie d’une plus grande

rentabilité.

L’exigence faite aux parents de traverser la frontière pour aller payer la rançon

dans le pays voisin complique davantage la situation aussi bien pour les parents que pour

les forces de l’ordre. Les premiers, en particulier les Mbororo, sont à la fois

marqués par leur frilosité quasi-atavique vis à vis des détenteurs de l’autorité

et traumatisés par la promesse des malfaiteurs d’exécuter les otages en cas

d’alerte aux forces de l’ordre. Les cas sont fréquents comme celui de la prise

d’otages de Libong-Mbassana près de Tignère le 16 janvier 2004, où les éleveurs

préférèrent s’acquitter d’une rançon de 14 millions plutôt que de se

confier aux forces de l’ordre. Ces dernières sont quant à elles handicapées par

une logistique insuffisante (en hommes et en matériel roulant notamment) et surtout par

la timidité de la coopération sécuritaire transfrontalière ne leur permettant pas de

poursuivre, de rechercher les bandits dans leurs retraites.

Enjeux régionaux et répression

Les pages qui précèdent montrent l’ampleur prise par la criminalité

transfrontalière dans une région où la coopération interétatique en matière de

sécurité est mitigée. Au-delà de son impact économique et humain, le banditisme

transfrontalier tel qu’il s’exerce aujourd’hui dans les zones de

convergences des frontières du Cameroun, de la Centrafrique et du Tchad soulève la

problématique de la guérilla criminelle dans ce qu’elle entraîne comme

conséquences sur la stabilité des Etats concernés, obligés de coopérer pour contenir

la désintégration des zones frontalières, voire endiguer la formation ou la

reconstitution de groupes armés usant du banditisme comme moyen une nouvelle forme de

mécénat politique.

Des réfugiés du banditisme, du financement de nouvelles rébellions

Face à la pression des preneurs d’otages et à la fréquence des exécutions

d’enfants ou de bergers pour non paiement de la rançon, les zones cibles des bandits

se vident de leurs habitants, tandis que fonctionnaires et autres agents de l’Etat

recherchent les voies et moyens de se faire affecter ailleurs.

Depuis le début de l’offensive qui avait conduit François Bozizé au pouvoir, le

sud tchadien recevait des réfugiés centrafricains. A ces réfugiés, se sont ajoutés

les migrants du crime. D’une part, les attaques des bandits sur des campements

d’éleveurs généralement isolés obligent ces derniers à s’en aller.

D’autre part, les affrontements entre les Forces Armées Centrafricaines (FACA) et

les rebelles/bandits aggravent l’insécurité, rendant difficile la pratique de

l’élevage dans la mesure où il est malaisé de se rendre aux pâturages. Pour les

Mbororo qui se sont installés dans le nord-ouest de la Centrafrique pour fuir les

coupeurs de route dans le Nord-Cameroun, un nouvel exode s’impose, soit vers le

Tchad, soit vers l’Adamaoua. Aux départs individuels succèdent des déménagements

de campements entiers, puis des migrations impliquant des milliers de personnes conduisant

d’innombrables troupeaux de boeufs, moutons et chèvres. Le bureau du HCR à Yaoundé

estime qu’entre avril 2005 et juillet 2006, quelque 20.000 personnes ont quitté

leurs villages situés dans le nord-est du Cameroun, dans le nord de la RCA, ou dans le

sud-ouest du Tchad, après plusieurs attaques des coupeurs de route ou d'autres groupes

armés. Ceux qui n’émigrent pas se cachent dans les champs, en forêt, ou alors

rejoignent des parents dans les centres urbains.

Mais la migration ne procure pas un asile sécurisant dans la mesure où les zones de

pâturages dans lesquelles les éleveurs se replient correspondent à des espaces

fréquentés par les groupes armés. Dès lors, fuyant les attaques des bandits, les

éleveurs se retrouvent au contact d’autres bandes d’agresseurs, si ce ne sont

les bandes centrafricaines qui les y poursuivent: «Former centrafricans combattants

attack, loot and kill Bororo cattle keepers in the areas bordering Cameroun, forcing them

to cross the border. The ex-combattants have followed their victims into Cameroon and

caused the displacement of an additional 15,000 Cameroonians.» En effet, à

l’intérieur même du Cameroun, les déplacés du banditisme sont de plus en plus

nombreux. Les zones de Djohong et de Ngahoui, naguère réputées pour la richesse de leur

cheptel et la grande fréquentation du marché sous-régional à bétail qui s’y

tenait, ont dépéri. Le marché n’est plus fréquenté et les éleveurs sont allés

en Centrafrique ou se sont repliés vers l’intérieur de l’Adamaoua. Les sièges

de villages se multipliaient, comme celui du 5 juillet 2005 à Moni dans le Mbéré ; des

bandits venus de Centrafrique ont abattu le chef de village et réquisitionné dix

habitants du village pour transporter le butin. Pareils épisodes en se multipliant

convainquent les éleveurs de se rapprocher des zones fréquentées. C’est ainsi que

le long de la route menant de Meiganga à Garoua-Boulaï entre les provinces de

l’Adamaoua et de l’Est, des villages spontanés se sont implantés. Là se sont

installés des éleveurs peuls et en particulier mbororo qui ont chacun une histoire à

raconter, faite de deuil, d’humiliation et de déclassement social .

Des émigrés de Rey Bouba fuyant les rigueurs de l’administration néo-féodale du

Laamiido Abdoulaye Ahmadou (1975-2003) pour s’installer en bordure de la route

principale Ngaoundéré-Garoua aux migrants du banditisme installés le long de la route

entre Garoua-Boulaï et Bertoua surtout, l’on assiste au Cameroun à la naissance

d’un nouveau mode d’occupation de l’espace et d’un habitat interurbain

triplement fonctionnel : habitat de sécurité car en s’installant en bordure

d’une route très fréquentée, les gens sont à l’abri des sièges des villages

par les bandits ; habitat économiquement rentable du fait de l’exposition en bordure

de la route des produits de saison et autres denrées de consommation courante que les

émigrés fabriquent, cultivent ou cueillent dans la brousse environnante (céréales,

tubercules, fruits, bois de chauffe, œufs, oléagineux, nattes, chapeaux en paille,

etc.); habitat de compromis aussi dans la mesure où ils s’installent sur des terres

vacantes en contrepartie d’un tribut modique payé au lointain chef traditionnel dont

dépend le territoire, voire une prise de possession d’une bande de terre forestière

que personne ne leur conteste.

Dans ce contexte d’exode, les agents de l’état affectés dans les zones

d’insécurité abandonnent les lieux de service : écoles primaires, centres de

santé et autres services techniques de l’Etat se vident de leurs personnels qui, en

attendant l’aboutissement de leurs demandes d’affectation, renvoient femmes et

enfants vers des lieux plus sûrs ; d’aucuns font la navette entre la ville où ils

résident et les villages où ils travaillent. L’affectation dans le Mbéré proche

de la Centrafrique est perçue par certains de mes interlocuteurs comme une affectation

disciplinaire, un règlement de comptes. « Ils m’ont envoyé au front », dit

l’un d’entre eux comparant sa promotion comme responsable dans la région au

sort d’un sergent promu capitaine, mais sur le champ de bataille. En tout cas,

l’exemple du maître de l’école publique de Biel proche de Ngahoui sévèrement

battu par les preneurs d’otage venus enlever le fils du chef de ce village,

n’est pas pour stimuler le zèle des fonctionnaires.

Naguère, au temps du Front de Libération Nationale du Tchad (FROLINAT) et de la

pléthore de factions militaires qui animèrent la rébellion tchadienne entre 1966 et

1982, des mécènes étrangers procuraient aux seigneurs de la guerre la logistique, les

moyens financiers et le soutien politique nécessaires. C’était l’époque de la

Guerre Froide et de la guerre d’influence entre la France et la Libye. Le première,

désireuse de maintenir le Tchad dans le giron de son pré-carré francophone,

n’entendait pas laisser le Colonel Mouammar Kadhafi faire main basse sur le Tchad. Ce

dernier, à la recherche de l’allié providentiel qui lui permettrait de se

substituer à l’influence française au Tchad et ouvrir la voie à une plus grande

influence libyenne en Afrique subsaharienne, s’essaya à soutenir successivement

différentes tendances belligérantes : «utilisation simultanée ou successive de tous

les protagonistes du conflit, permutation des alliances, vraies interventions armées et

faux retraits, conciliations et raidissements, la Libye a créé ou subi toutes les

situations imaginables au Tchad ». (Otayek, 1987 : 200) L’aide militaire française,

les pétrodollars libyens ou les ressources du gouvernement soudanais étaient mis à la

disposition des parties en conflit. Argent et soutien politique faisaient le bonheur des

rebelles, car en attendant d’accéder au pouvoir, ils n’étaient pas dans le

manque. Comme pour les bandits, pour les rebelles aussi les temps ont changé. La Guerre

Froide est finie, Kadhafi s’investit davantage sur le plan diplomatique pour

réaliser son dessein de leadership d’une Afrique unie, la France soutient Idriss

Déby. Si Karthoum est toujours intéressé par ce qui se passe à N’Djamena, le

fiasco de la tentative de prise de pouvoir par le Front Uni pour le Changement (FUC) en

avril 2006 montre que l’aide soudanaise comme facteur d’alternance à

N’Djamena n’a plus la même efficacité qu’à l’époque de la marche

vers le pouvoir de Hissène Habré et de Idriss Déby. Pour leur survie et pour

équipement, les rebelles allient banditisme et lutte politique.

Ce n’est pas un phénomène nouveau que sous couvert de lutte politique des

communautés en armes ou des combattants s’adonnent à des embuscades, raids,

pillages et autres modalités au demeurant polysémiques du banditisme rural. Communautés

claniques animistes contre pouvoirs centralisés musulmans avant et pendant la

colonisation européenne (Saibou et Adama, 2002) ou mercenaires lors des affrontements

interethniques dans le Logone et Chari à l’extrême-nord du Cameroun dans le

contexte de l’ouverture démocratique pour ne prendre que ces exemples, les

technologies de la violence génératrice de revenus ont affiné les modes de

rentabilisation du désordre et des carences sécuritaires de l’Etat dans le bassin

du Lac Tchad. Il y a là une continuité historique qui cependant innove au gré du

contexte. Dans le cas d’espèce, l’on assiste à l’apparition de

rébellions transfrontalières dont l’aire d’approvisionnement épouse les

contours des espaces décrits ci-dessus et dont le sanctuaire est la zone de rencontre des

frontières de la Centrafrique, du Soudan et du Tchad. La tentative de prise de pouvoir à

N’djamena par le FUC montre l’avènement de ce nouveau type de rébellions de

plateforme, non pas porteurs de projets consistants mais associant des groupes armés

indépendants unis par le souci de revenir dans le sillage du pouvoir. La participation

des mouvements installés dans le nord de la Centrafrique à cette tentative,

l’éclatement du FUC au lendemain de l’échec et le ralliement de son chef

Mahamat Nour au régime Déby sont autant de faits révélateurs.

Si l’on ne dispose pas, en l’état actuel des recherches

effectuées sur le terrain des faits permettant d’attester le lien qui existerait

entre rançon et financement de rébellions en formation dans la région d’étude, il

reste que les témoignages et points de vues recueillis traduisent une inquiétude encore

plus grande que la pérennisation du banditisme de grand chemin. Pourvu qu’ils aient

les moyens nécessaires, les soldats errants peuvent s’offrir les instruments de leur

choix dans une région où les armes issues des multiples guerres d’Afrique Centrale

circulent en dehors des arsenaux officiels. Autant le sort du régime de François Bozizé

est lié à celui de Idriss Déby, autant le sort des rébellions tchadienne et

centrafricaine opérant dans leurs zones frontalières communes semblent liées

d’autant plus que cette zone est plus que jamais un espace de rencontre que l’on

redoute qu’il devienne une aire de coopération entre les forces rebelles aux

pouvoirs de Bangui et de N’Djamena: « Déjà, la crainte existe de voir le climat

d'insécurité qui persiste dans le nord de la RCA, essentiellement le long de sa

frontière avec le Tchad, représenter le signal d'une rébellion naissante. [...] Selon

les observations de l'UA, le caractère professionnel des opérations menées sur le

terrain, le recours à des éclaireurs et les itinéraires empruntés pour la retraite et

l'évacuation des blessés laissent penser que ces agresseurs ne sont pas de simples

bandits des grands chemins. En outre, la mission a prévenu que les

"ex-libérateurs", qui ont le sentiment d'avoir été abandonnés par le

général Bozizé, pourraient participer à toute opération de déstabilisation ciblant

son gouvernement. Le rapport indique également que la présence de déserteurs de

l'armée tchadienne avait été signalée dans les zones touchées par l'insécurité.

En plus, le modus operandi des groupes armés donne l'impression qu'ils pourraient, dans

l'avenir, recruter des éléments pour mener des opérations de grande envergure. »

Dans quelle mesure les rançons et les butins des embuscades contribuent-ils au

financement de rebellions émergentes plutôt qu’à entretenir des besogneux? Telle

est la question qui revient en filigrane dans les discussions qui transcendent la

dimension strictement criminelle des attaques des ”Libérateurs”. Tout compte

fait, la régionalisation de l’insécurité et ses corollaires que sont la

multiplication des réfugiés et des personnes déplacés dans les trois pays, ainsi que

les menaces que font peser les groupes armés sur les régimes centrafricain et tchadien

imposent aux Etats de coopérer dans la sécurisation des zones frontalières.

De la répression unilatérale à l’initiative tripartite

Jusqu’à ce que le banditisme militaire transfrontalier devienne une potentielle

menace politique, seuls les cadres nationaux de répression fonctionnaient effectivement

dans la lutte contre la criminalité dans les zones frontalières. La coopération active

entre les forces de l’ordre des trois pays est tardive, car elle est consécutive aux

résultats des commissions mixtes de sécurité qui se sont tenues, pour ce qui est du

Cameroun et ses voisins, en 2005.

Contrairement aux provinces septentrionales du Cameroun où est déployé le troisième

Bataillon d’Intervention Rapide (3è BIR) qui a fait ses preuves dans la

sécurisation de la région, la province de l’Est n’est couverte que par les

forces de sécurité traditionnelles, en l’occurrence la gendarmerie. En attendant le

déploiement prochain du 2è BIR, les brigades indigentes en personnel et en logistique

peinent à contenir l’expansion du grand banditisme perpétré par des unités

aguerries, bien armées et dotées de moyen de communication sophistiquées. Aux

frontières communes de la Centrafrique et du Tchad, il est malaisé de dissocier les

opérations de sécurisation menées contre les acteurs du crime de celles conduites à

l’encontre de l’opposition politico-militaire. Cette confusion des ordres

politique et criminel avait gangrené par le passé la plupart des efforts de partenariat

bilatéral et multilatéral en matière de sécurité initiés notamment entre le Cameroun

et le Tchad en 1994 et dans le cadre de la Force Commune de Sécurité de la Commission du

Bassin du Lac Tchad (CBLT) en gestation depuis 1997. ”Nos malfaiteurs sont leurs

rebelles” est la maxime qui résume la délicatesse de la collaboration entre les

Etats voisins, car combattre des bandes armées dans le cadre d’une force commune ou

par-delà la frontière pourrait poser des problèmes d’ingérence dans les affaires

intérieures du voisin. Dans un contexte où les rebelles d’aujourd’hui sont

susceptibles de devenir les leaders de demain, il y avait des arrières-pensées

diplomatiques par rapport à ce que demain réserve. C’est donc une nouveauté, que

s’opère la coopération sur le terrain entre les forces de sécurité des trois

pays. Cette régionalisation de la répression porte des fruits: « Vendredi 8 juillet

2005, les éléments de l'armée centrafricaine se sont joints à ceux de l'armée

camerounaise pour un défilé militaire dans les rues de Toktoyo, une ville camerounaise

située à la frontière de deux pays. Les militaires ont ainsi présenté une vingtaine

d'otages camerounais initialement libérés des mains des rebelles tchadiens à Sagani, un

village centrafricain situé à 30 km de la frontière avec le Cameroun. Une libération

survenue le mercredi 5 juillet 2005, suite à une embuscade tendue par les forces armées

centrafricaines (Faca). Lors de ce défilé, les armes de guerre et munitions saisies des

mains des rebelles ont été également exposées. De quoi rassurer les populations des

deux pays et attester de la volonté des deux pays d'agir en synergie pour barrer la route

aux rebelles qui se comportaient déjà comme en terrain conquis.» (Chi Elvido, 2005).

Pour aboutir à la libération des cinquante otages camerounais et centrafricains,

l’armée centrafricaine avait bénéficié du concours des militaires français de

l’opération Epervier basée à N’Djamena et surtout de la collaboration de

l’armée camerounaise. Cette dernière fournit les renseignements qui permirent de

localiser les repaires des preneurs d’otages, en même temps qu’elle déploya

des hommes dans les zones de Ouli, Toktoyo, Gbiti, Kentzou et Kette pour empêcher la

retraite des bandits vers le Cameroun. C’était la première fois que trente et six

rebelles/bandits perdaient la vie dans un affrontement avec les forces de l’ordre.

Les résultats de cette conjugaison des efforts confortèrent le Cameroun et la

Centrafrique dans l’urgence d’une coopération sécuritaire formelle. C’est

ainsi qu’à la suite des efforts communs que la Centrafrique et le Tchad déployaient

à leur frontière commune, Yaoundé et N’djamena réactivèrent la commission mixte

de sécurité à Maroua en octobre 2005, suivie d’une réunion bilatérale entre les

autorités de Bangui et de Yaoundé à Bertoua en décembre 2005, laquelle aborda les

questions transfrontalières et consulaires. Près d’un demi-siècle après

l’accession des deux pays à l’indépendance, la réunion de Bertoua permit de

formaliser la coopération bilatérale de en matière de sécurité entre le Cameroun et

la Centrafrique : «Abordant les questions de sécurité transfrontalière, les deux

délégations ont déploré la recrudescence du grand banditisme, phénomène se

manifestant à travers notamment l'action des coupeurs de route, les razzias dans les

villages, les prises d'otages avec demande de rançon, la prolifération et le trafic des

armes de tout calibre, l'existence des filières de vol de véhicules et de bétail, le

braconnage et l'exploitation illégale des pierres précieuses. Elles ont en outre relevé

la multiplication des incidents au niveau des frontières ; ainsi que le phénomène de la

fraude et de la contrebande qui compromet considérablement les rentrées fiscales et

douanières. Face à tous ces phénomènes, les deux délégations ont souligné la

nécessité d'une coordination et d'une mobilisation accrue des moyens en vue de la lutte

efficace contre ces fléaux. Elles ont à cet égard préconisé la sensibilisation des

populations en vue de leur implication effective dans la lutte contre l'insécurité

transfrontalière ; le renforcement et la promotion de la coopération militaire et

judiciaire; ainsi que le resserrement des bornes frontalières. […] Par ailleurs, et

en vue de pallier à l'inexistence d'un cadre institutionnel de concertation bilatérale

en matière de sécurité, les deux parties ont examiné et adopté un avant-projet

d'accord portant création de la Commission mixte permanente de sécurité, pour

soumission à la sanction des autorités compétentes».

La mise en oeuvre et l’efficacité d’une telle initiative dépend certes de la

volonté politique des dirigeants, mais surtout de la qualité et de la quantité des

unités affectées à la surveille d’une frontière longue et poreuse d’une part

et d’autre part à l’aptitude à s’adapter aux mutations des modes et des

lieux d’opération des malfaiteurs. Si le Cameroun a essentiellement des ambitions

sécuritaires avérées dans ce partenariat, il est vraisemblable que du côté de Bangui,

des considérations plus défensives sous-tendent l’établissement d’un cadre

bilatéral de sécurisation. A ce propos, une source rapporte la ”tentative

d’embrigader le Cameroun dans un accord de défense qui obligerait Yaoundé à

intervenir plus radicalement dans les multiples différends centrafricains”

(Ketchateng, 2005).

Conclusion

Dans ce texte, j’ai essayé de montrer comment le contexte du

changement de régime en Centrafrique en 2003, a créé les conditions du renouveau de la

criminalité transfrontalière, ouvert la voie à une nouvelle forme de financement de la

lutte armée dans cette partie de l’Afrique Centrale et jeté les bases de la

désagrégation de la société pastorale mbororo. En substance, il ressort de cette

étude que la crise centrafricaine corrobore l’idée selon laquelle en Afrique

Centrale, il n’ y a plus de crise nationale au sens strict du terme. Ce qui était

vrai pour les Grands Lacs, l’est aujourd’hui pour la zone de la Communauté

Economique et Monétaire de l’Afrique dont font partie le Cameroun, la Centrafrique

et le Tchad. L’émergence des multinationales du banditisme transfrontalier, la

militarisation du crime organisé, la criminalisation et la transnationalisation des

rébellions érigent la régionalisation de l’insécurité en un problème de

défense nationale pour tous les Etats concernés. Seulement, les prudences diplomatiques

et les impératifs sécuritaires imposent d’abord le renforcement des moyens

nationaux de répression plutôt que de reposer entièrement sur les stratégies

sous-régionales de sécurisation transfrontalière dont la mise en pratique ne pourrait

occulter les considérations politiques.

Au demeurant, pendant que l’action des forces de l’ordre bénéficie d’un

meilleur échange d’informations entre les unités frontalières, permettant de

libérer davantage d’otages et d’éliminer des bandits, ces derniers

s’adaptent à la situation:

- L’on assiste de plus en plus à ce qu’on appellerait les

”razzias d’otages” comme si les assaillants tentaient leur chance une fois

pour toutes en enlevant de nombreuses personnes pour une rançon importante

réinvestissable. C’est l’exemple parmi tant d’autres d’une opération

survenue dans la nuit du 18 au 19 décembre 2006 à une cinquantaine de kilomètres de

Garoua, capitale provinciale du Nord. Sept Mbororo membres d’une même famille sont

enlevés par un gang conduit par une jeune Mbororo de 22 ans.

- Les zones frontalières et rurales ne sont plus les seules visées,

comme le montre l’attaque survenue à Bélel en décembre 2006 ou celle de Bibémi

dans la nuit du 14 au 15 janvier 2007. il s’agit d’une forme d’insécurité

urbaine émergente contre laquelle la coopération transfrontalière n’a pas de

remède;

- Les preneurs d’otages locaux ne cherchent plus absolument à

traverser la frontière avec leurs victimes et exercent une pression psychologique sur les

parents: ”Ils nous ont dit que la date butoir pour le paiement de la rançon était

passée. Comme nos parents n’aveient pas réussi à tenir leurs promesses, eux

tiendraient les leurs: exécuter les otages. Ils ont pris trois de nos camarades

d’infortune et les ont tués par rafales, racontent Ibrahima et Issa, âgés de 12 et

15 ans respectivement. Profitant de la nuit, les deux enfants se sont évadés pour

rejoindre leurs parents [...] Quand au site exact d’exercice, les otages les disent

très mobiles et très organisés. Ils sont une centaine de personnes armées, prenant à

tour de rôle la garde et laissant à des dizaines de kilomètres des éclaireurs sur les

collines et les arbres pour faire le guet” (Djacba, 2007).

Ce sont là autant de nouveaux développements qui complexifient davantage

l’insécurité liée à la prise d’otages dans le Nord-Cameroun, le Nord-Ouest

de la RCA et le Sud-Ouest du Tchad. Cette situation remet à l’ordre du jour toute la

question des libertés de mouvement des hommes et de desserrement de l’étau policier

de l’Etat alors même que l’état de crise ambiant pourrait requérir la mise en

place d’un état d’urgence sécuritaire dans les zones rurales.

Notes

(1) Ce sont: Groupement Polyvalent d’Intervention de la Gendarmerie (GPIG) et

Bataillon d’Intervention Rapide (BIR) au Cameroun, Office Central de Répression du

Banditisme (OCRB) en Centrafrique et l’unité de Recherche, Assistance, Intervention

et Dissuasion (RAID) au Tchad qui reproduit le RAID français.

(2) C’est ce que résume si opportunément André Marty dans les

lignes suivantes: « Nous avons en effet été frappé par le nombre important de Bororo

devenus des bergers salariés, sans compter ceux qui se clochardisent dans les grands

centres. Ce changement est incontestablement lié à la perte du cheptel sous l’effet

de plusieurs facteurs: peste bovine, mouche tsé-tsé, obligation de vendre plus

d’animaux pour couvrir les besoins en raison de la chute des prix, tracasseries de la

part des agriculteurs et des autorités, paiement des dégâts champêtres sous forme

d’animaux, versements de ”cadeaux” en nature, etc. Un certain nombre de ces

nouveaux pauvres trouve des emplois de bergers salariés. La rémunération est

généralement très faible, même si les formes de contrats sont très variables: un

taurillon, des céréales, des habits ou plus souvent 25 000 F tous les cinq mois, ce qui

est nettement inférieur aux plus bas salaires de la fonction publique [...]. On comprend

alors que ces bergers soient en quelque sorte ”rejetés” de leurs parents qui

transhument encore pour eux-mêmes. Ces derniers craignent de leur confier des animaux,

voire de leur accorder des prêts de femelles avec accès possible à l’appropriation

d’une partie de la descendance. Tout se conjugue hélas pour qu’à la perte de

l’autonomie économique se mêle l’équivalent d’une redoutable exclusion

sociale » (Marty, 1992 : 53)

(3) Lettre de Wadjiri Ori du village de Foungoy (Tignère) à Monsieur

le Préfet du département de l’Adamaoua à Ngaoundéré, 17 février 1963.

(4) Le Président, le Dr Hamadama Hassan se fait l’écho en ces

termes : « Du fait que cette communauté vit en marge du reste de la société, du fait

qu’elle n’est pas impliquée dans l’émancipation et la vision moderne des

choses, elle est directement exploitable. Il n’y a qu’à voir comment certaines

autorités administratives, certaines autorités traditionnelles, certains hommes bien

placés, comment ces hommes là exploitent les populations peules mbororo du Cameroun.

C’est véritablement un scandale. Vous connaissez les problèmes du Nord-Ouest, ici

dans l’Adamaoua, vous connaissez un peu les exactions des forces de l’ordre qui

s’érigent en hommes de justice dans les campagnes. C’est une situation

excessivement difficile, excessivement grave. Je dirais que, en ce qui concerne

l’homme mbororo, la crise a fait que le respect des droits de l’homme est

plutôt allé de façon régressive au Cameroun. Il y a 20 ans, le Mbororo ne subissait

pas la pression d’exploitation qu’il subit aujourd’hui. Malgré toutes nos

interventions au niveau administratif pour que cet état de choses cesse, les problèmes

demeurent et c’est un problème fondamentalement important pour notre communauté »

(Interwievé par Abdoullahi Baba, octobre 2002).

(5) Sur cette question, voir Saïbou Issa, “Chad’s vicinity

and ethnic warfare in the Logone and Shari Division (Far North Cameroon)”

(6) « Les rebelles qui sèment la terreur dans la zone frontalière

entre le Cameroun et la RCA, sont pour la plupart des éléments ayant pris part à la

rébellion qui a porté François Bozizé au pouvoir en mars 2003. une force hétéroclite

dans laquelle on retrouvait des éléments des forces armées centrafricaines (FACA), des

engagés volontaires centrafricains, mais également ces fameux ”Zakawas”, des

Tchadiens ne justifiant pas toujours d’une formation militaire, mais rompus au combat

par les nombreuses années de guerre dans ce pays voisin [...] Seulement, nombre de ces

”libérateurs”, coupables de nombreux abus sur les populations à leur arrivée

à Bangui, ne seront pas intégrés dans les FACA comme ils l’espéraient. Le

Programme de réinsertion des anciens combattants, basé à Bangui, initié par le

Programme des nations unies pour le développment (PNUD), ne les intègre pas dans son

action. Des sources à Bagui indiquent que les ”Zakawas” recevront chacun 500

000 F CFA du gouvernement centrafricain avant d’être mis en route pour retourner au

Tchad. Certains ”Zakawas”, munis de tout l’arsenal de la campagne

centrafricaine, vont juste s’éloigner de Bangui et se positionner en seigneur de

guerre dans la zone frontalière entre le Cameroun, le Tchad et la RCA. Ils se muent en

malfrats qui profitent au maximum de la porosité de la frontière camerounaise pour

spolier, kalachnikovs au point, pasteurs et commerçants » (Ndachi Tagne, 2005).

(7) « Déroute des coupeurs de route à la frontière avec la RCA,

Cameroon-Info.Net, 14 juillet 2005.

(8) Interview de Mbodu Saïd, Consul du Tchad à Garoua, L’Oeil du

Sahel,

(9) Sur cette question, voir Saïbou Issa, 2004, « L’embuscade

sur les routes des abords sud du Lac Tchad », Politique africaine, 94, pp. 100-103 ;

Karine Bennafla, 2002, Le commerce frontalier en Afrique centrale : acteurs, espaces,

pratiques, Paris, Karthala, pp. 170-172.

(10) Rapportant le désarroi d’un éleveur camerounais à la suite

de l’enlèvement de son enfant, une source relève le changement de méthode des

bandits: «Un modeste éleveur (…) dans le Nord-Cameroun, cache avec peine ses larmes

au sortir du marché au bétail où il vient de brader à la hâte sept de ses bœufs.

« Voici 400 000 Fcfa, marmonne-t-il, je viens de vendre mes bœufs pour aller

chercher mon fils unique Nana qu’ils ont pris avec eux en brousse. Passé demain

soir, ils vont lui enlever la vie ». Depuis un an les éleveurs sont devenus la cible

favorite des coupeurs de route (…). Très organisés, ces groupes d’hommes

venant de toute la sous-région (Tchad, Centrafrique, Nigeria), souvent d’anciens

militaires bien armés, font irruption dans les villages en groupes de 20 ou 30. Ils

enlèvent les jeunes enfants qui ont moins de douze, treize ans. En effet, ceux-ci sont

sans défense et ont du mal à donner des témoignages précis qui permettraient de mettre

la main sur les brigands. En échange de leurs otages, ils réclament de fortes sommes

d’argent, ce qui oblige les parents à vendre des têtes de bétail. Le premier rapt

d’enfant a eu lieu le 21 novembre 1996. Ce jour-là, 13 enfants issus de plusieurs

villages ont été arrachés à leurs parents. Depuis lors les enlèvements n’ont pas

cessé et sont devenus particulièrement fréquents depuis août» 1997.

(11) Sources : entretiens.

(12) Pour lire l’ensemble de l’interview qui relève notamment

l’organisation de la répression, on pourra aller sur

http://www.centrafrique-presse.com

(13) « Oumarou Madiki lance un cri de cœur au gouvernement pour la

protection des éleveurs », http://www.wmaker.net/leconfident

(14) « L’armée centrafricaine libère des enfants

d’éleveurs pris en otages », http://www.sangonet.com

(15) « Les zones de Zaraguinas dans la Kaga-Bandoro »,

http://www.wmaker.net/leconfident

(16) « L’armée centrafricaine libère des enfants

d’éleveurs pris en otages »,

http://www.sangonet.com/ActualitéC1/enf-eleveurs-liberes.html

(17) Sources militaires, 2004.

(18) Douworé Ousmane, « Mbéré, les rebelles tchado-centrafricains

s’installent », L’œil du Sahel, n° 161 du 18 avril 2005.

(19) Sources : entretiens.

(20) Grioo.com, 20 April 2005, Plus de 18.000 personnes fuient les

"coupeurs de route" au Cameroun

(21) Un de mes interlocuteurs témoigne sous le couvert de

l’anonymat : « En rendant la transhumance impossible, en nous prenant nos

bœufs, les bandits ont réussi ce que toutes les autorités depuis le temps des

Blancs, n’ont pas pu réaliser, à savoir contraindre le Mbororo à la

sédentarisation. Parmi nous, dans les campements dispersés dans la zone où on habitait

en Centrafrique, beaucoup de nos enfants ont été pendus. Des parents se sont laissés

mourir, des femmes ont fait des fausses couches en apprenant les interminables nouvelles

tristes. Nous sommes appauvris, nous sommes dans la détresse. Aujourd’hui, nous

sommes réduits à solliciter la protection de l’administration, alors que pendant

des années, nous avons perçu cette administration comme la grande ennemie de notre

société, de notre genre de vie. Maintenant que notre richesse s’est

considérablement réduite, les gens voudront-ils nous protéger ? »

(22) Anaclet Rwegayura, Correspondant de la PANA à Addis-Abeba, PANA,

Addis-Abeba – 29 décembre 2005.

(23) Pour les détails de cette question, voir Saïbou Issa, 2004, « Le

mécanisme multilatéral de la CBLT pour la résolution des conflits et la sécurité dans

le bassin du Lac Tchad », Enjeux, décembre 2004.

(24) Extrait du communiqué final conjoint de la réunion de la

commission mixte ad hoc de sécurité entre le Cameroun et la République Centrafricaine,

Bertoua, 15 décembre 2005.

(25) Albert Djacba, « Bibémi : des coupeurs de route exécutent leurs

otages », L’œil du Sahel, n° 225 du 29 janvier 2007.

Références bibliographiques

• Bayart, J. F. et al., The Criminalisation of the State in Africa,

Oxford/Bloomington/Indianapolis, James Curey/ India University Press, 1999

• Bennafla, K., Le commerce transfrontalier en Afrique centrale :

acteurs, espaces, pratiques. Paris, Kathala, 2002

• Bocquéné, H., Moi un Mbororo. Autobiographie de Oumarou Ndoudi,

Peul nomade du Cameroun, Paris, Kathala, 1986

• Buijtenhuijs, R., Transition et élection au Tchad: 1993 - 1997.

Restauration autoritaire et recomposition politique. Paris/Leyde, ASC/Karthala, 1998

• Chi Elvido, « Cameroun-RCA : les rebelles tchadiens sévissent

à nouveaux », Le Quotidien Mutations, 16 juillet 2005

• Djacba, A., « Bibémi : des coupeurs de route exécutent leurs

otages », L’oeil du sahel, n° 225, 29 janvier 2002.

• Emangongo, E., « Grâce à la coopération Cameroun-RCA, la FAC

tue 36 rebelles au Nord-ouest », Le Potentiel (Kinshasa), 12 juillet 2005

• Ketchateng, J. B., «La première commission mixte de sécurité

s’est achevée hier à Bertoua », Mutations, 16 décembre 2005

• Lea, J., « Social crime revisited », Theoretical Criminology,

vol. 3 (3), 1999

• Marty, A. ; Etude régionale des stratégies différenciées des

éleveurs d’Afrique Centrale : le Nord-Cameroun, Paris, IRAM, 1992

• Mburu, N., « Contemporary banditry in the Horn of Africa :

causes, history and political implications », Nordic Journal of African Studies, vol. 8,

n° 2, 1999

• Ndachi Tagne, D., « Tchad/Cameroon : les soldats camerounais

tuent 10 Tchadiens après affrontement » Alwihda (Tchad), 24 avril 2005

• Otayek, R., La politique africaine de la Libye, Paris, Karthala,

1987

• Saïbou, I., « L’embuscade sur les routes des abords sud du

Lac Tchad », Politique africaine, 94, 2004

• Sa¨bou, I., « Sonngoobe, bandits justiciers au Nord-Cameroun

sous l’administration française », Ngaoundéré Anthropos, vol. VI, 2001

• Saïbou, I. et Adama, H., « Vol et relations entre Peuls et

Guiziga sous la pleine du Diamaré au Nord-Cameroun sous l’administration française

», Cahiers d’études africaines, vol. 166, XLII-2, 2002

• Saïbou, I., « Le mécanisme multilatéral de la CBLT pour la

résolution des conflits et la sécurité dans le bassin du Lac Tchad », Enjeux, 2004